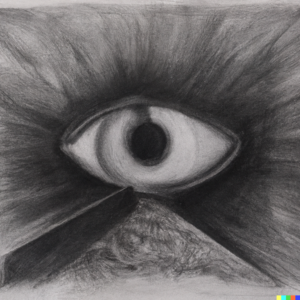

La idea del punto ciego de las ideologías políticas tiene un potencial seductor temible. Porque viene a sugerir (algo así como) que aquellas, naturalmente ancladas en la particular idea de “comunidad política” que tiene cada uno en la cabeza, pueden capitalizar una circunstancia fundamental –aparente contracara de una dificultad propia del razonamiento práctico—: la imposibilidad de tasar previamente quién es el “otro”; más allá, la imposibilidad de incluso saber quién es el “otro”. Las estrategias comunicacionales que contienen invocaciones al “pueblo” explotan esta idea –algo similar a lo que hizo Marine Le Pen en Francia para arrimarse a la clase obrera—: al pivotar en torno a un concepto vago, que además proyecta un cuerpo amorfo, se nutren de ese punto ciego usando a su favor el hecho de que nadierealmente sabe a qué distancia (social, económica, política, cultural, idiosincrática) se encuentra del “otro”, y cuál punto marca esa distancia.

La idea del punto ciego de las ideologías políticas tiene un potencial seductor temible. Porque viene a sugerir (algo así como) que aquellas, naturalmente ancladas en la particular idea de “comunidad política” que tiene cada uno en la cabeza, pueden capitalizar una circunstancia fundamental –aparente contracara de una dificultad propia del razonamiento práctico—: la imposibilidad de tasar previamente quién es el “otro”; más allá, la imposibilidad de incluso saber quién es el “otro”. Las estrategias comunicacionales que contienen invocaciones al “pueblo” explotan esta idea –algo similar a lo que hizo Marine Le Pen en Francia para arrimarse a la clase obrera—: al pivotar en torno a un concepto vago, que además proyecta un cuerpo amorfo, se nutren de ese punto ciego usando a su favor el hecho de que nadierealmente sabe a qué distancia (social, económica, política, cultural, idiosincrática) se encuentra del “otro”, y cuál punto marca esa distancia.

Es curioso comprobar que esto, que quizá sea interesante, tiene manifestaciones más pedestres. Piénsese en el solo acto de conducir un vehículo. Los espejos retrovisores tienen, también, un punto ciego, es decir, un punto más allá del cual no se sabe muy bien qué realmente ocurre, ni quién pasa por allí. De ahí, por cierto (y por si aún no se sabe), aquellos espejos grandes y redondos, estratégicamente localizados, por cuya gracia se puede anticipar quién viene subiendo o va doblando. Obviamente, esto es mucho menos relevante que aquello, así que diré a continuación que tras esta observación –un tanto trivial— se agazapa un aspecto particularmente trascendente de la convivencia social al amparo de una Constitución democrática: la imposibilidad práctica, y en cierto grado irremediable, de vivir, experimentar, conocer y comprender la realidad del “otro”. Es una cuestión de perspectiva, es obvio; pero también encierra, si se me permite, una conclusión mayor.

Hay mucho que decir sobre el tránsito filosófico y político que condujo a la configuración del “prototipo” contemporáneo de la sociedad democrática occidental, entre cuyos rasgos (estructurales y conceptuales) básicos seguramente cabe incluir la organización, asignación y distribución del poder en favor de la libertad; la consagración normativa de un bagaje ético y moral profundamente igualitario; y la legitimidad de las instituciones a partir de su selección periódica y su progresivo control y limitación. Si esto se considera aceptable, entonces solo media un paso hacia una afirmación ulterior: que, históricamente, los diseños políticos más respetuosos de estos presupuestos, si no han germinado al menos han pretendido girar en torno a una comunidad política plural, abierta, igualitaria y dialogante.

Mi hipótesis es que constatar y aceptar ese punto ciego, tan natural y tan inevitable, es una de las formas de comprender que la igualdad y la libertad, así como el consenso y la propensión a la transacción, al sacrificio y al diálogo, son los puntos de anclaje de una convivencia democrática sostenible, con vocación de permanencia. Mejor dicho: el solo hecho de asimilar, de una vez y para siempre, que es insuficiente cualquier intento de comprender desde fuera la realidad y la perspectiva del “otro” –que ese intento se quedará siempre corto frente a lo que realmente acontece para ese “otro”—, conduce a comprobar que convivir políticamente en clave democrática exige comunicación, reclama diálogo, precisa de una conversación pública mínima y razonable. Esta, por lo visto, es la única forma de comenzar a aclarar esa gran interrogante que es la realidad ajena, en sí misma valiosa en la medida en que su ausencia u omisión conduce a un sistema político indiferente a ella. Y esto último, en una democracia constitucional, es del todo inadmisible.

Resta que explique qué rayos significa todo esto. A mi modo de ver, una buena manera de ilustrarlo (o al menos de intentarlo) es poniendo el foco en las dinámicas de comunicación entre los distintos actores políticos y entre las instituciones y los ciudadanos. Es normal que los canales de interacción entre ellos se difuminen, o se bloqueen. Los intereses, y sobre todo los privilegios, tienen un efecto cegador descomunal. Lo que no es normal, creo, es que estos vasos comunicantes simplemente se supriman. Podremos convenir en que tampoco es normal, ni mucho menos conveniente, que esas interacciones se desnaturalicen, o giren alrededor de imprecisiones, o proyecten imágenes sesgadas.

Hay muchas formas en que todo ello puede ocurrir; formas, además, singularmente sutiles. Como pretender definir y defender un proyecto político por defecto, calibrando su corrección en función de los errores del “otro” (del antecesor). No parece que, entre nosotros,la cosa vaya por ahí; más allá, no consta que demasiada gente realmente comulgue con semejante noción. Me atrevo a afirmar que tampoco es saludable insistir en ello, porque por esa pendiente, extremadamente resbaladiza y solo inocente en apariencia, pueden en verdad desfilar una multiplicidad de sujetos.

Pero de todas formas se afirma, se proyecta, se vende. Y alguno lo creerá. Lo importante, por lo pronto, es que seamos capaces de dialogar al respecto. Así no surgen (o surgen menos) esos “silencios” de doble vía, tan disruptores y tan propensos a fabricar entre nosotros el outsider de turno. Además, nunca se sabe: acaso aquel diálogo primario puede degenerar en una ruta distinta. Quizá, a dos años vista, conviene entablar el diálogo a partir de lo que se ha hecho y se puede/debe hacer o seguir haciendo, y menos en lo que no se hizo antes. Y minimizar, de paso, el azaroso punto ciego.

– PJCH